新西兰迎来本季最强热浪,多地周五气温攀升至高位,部分地区甚至突破30℃。

气象部门提醒民众注意防晒补水,并警告此次高温为短暂现象。

今年春季的天气是“忽冷忽热型的”。

根据MetService监测,基督城周五最高气温达30℃,远高于11月常年水平;

北岛的Masterton、Whanganui和哈密尔顿等地也普遍升至二十几度,明显偏暖。

气象学家LewisFerris表示,此次高温主要受到暖空气团和西北风共同推动,使全国东部地区尤为炎热。

“Masterton今天可能是全国最热的地区之一,而Whanganui和哈密尔顿也比往常显著偏高。”

Ferris指出,暖空气叠加晴朗天空,使许多城市体感温度进一步提升。

基督城气温飙升还受到“焚风效应”(Foehn effect)的影响。

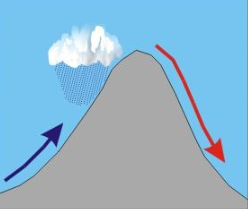

当潮湿空气撞上南岛西海岸山脉被迫抬升、冷却并降雨后,空气变得更干燥,再从南阿尔卑斯山东侧下沉时,升温幅度往往大于先前的降温幅度,导致东岸气温快速飙升。

“这种现象在新西兰非常典型,”Ferris解释说,“只要西风和山脉地形配合,高温就容易出现。”

▼

不过,这波热浪来得快去得也快。

Ferris表示,从周五下午开始,一股沿东海岸向北推进的南风将迅速终结短暂的高温。

“这些气温可能连整个下午都撑不到。”他说。

进入周末,全国气温将迅速回落至典型春季水平:奥克兰预计24℃、哈密尔顿25℃、惠灵顿17℃;基督城则将从30℃骤降至清凉的17℃,温差巨大。

卫生机构提醒,短时强烈日晒仍可能造成晒伤,尤其在春季臭氧层较薄的情况下。

专家建议民众做好防晒,包括涂抹防晒霜、戴帽子、避免长时间暴晒,并及时补水。

随着夏季临近,新西兰气温波动将更频繁。

气象局呼吁公众密切关注最新预警,提前应对高温和突变天气,为即将到来的夏季做好准备。

什么是“焚风效应”?

根据维基百科解释,焚风效应是指湿润的空气越过山脉时,在背风坡下沉并因绝热增温而变得干热的现象。

空气在迎风坡上升并释放水汽成为降水后,下沉到背风坡时温度会显著升高,湿度则大大降低,形成干热风。

这种效应可能导致极端高温、火灾、干旱,并对动植物和人类健康产生负面影响。